magazine_ Interview

Unter derselben Sonne

Auf landwirtschaftlichen Flächen zugleich Nahrungsmittel anzubauen und Energie zu erzeugen ist möglich und rentabel – und es ist die Zukunft. Der Photovoltaikexperte David Moser erklärt warum.

Bei der Agri-Photovoltaik werden Anbauflächen zur Erzeugung von Solarenergie genutzt. Im Obstbau heißt dies, dass auf Metallstrukturen installierte Photovoltaikmodule die Bäume überdachen – unten wachsen Früchte, oben wird Strom erzeugt. Die Agri-PV-Anlage spendet den Pflanzen zudem Schatten und kann Sensoren zum Monitoring von Umweltdaten aufnehmen.

Agri-Photovoltaik ist kein neues Konzept: Die Technologie wurde schon vor etwa zehn Jahren entwickelt, hat sich zunächst aber nicht durchgesetzt. Heute ist sie einer der vielversprechendsten Bereiche in der Forschung zu erneuerbaren Energien. Wie erklärt sich dieses Comeback?

David Moser: Europa will bis 2050 ein emissionsfreier Kontinent werden. Um diesem Ziel auch nur näher zu kommen, muss der Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen drastisch steigen, und zumindest in Italien wird die wichtigste Quelle Solarenergie sein.

Anstelle von Freiflächenanlagen – die im Übrigen nicht immer realisierbar sind – landwirtschaftliche Flächen doppelt zu nutzen, begrenzt einersits den Flächenverbrauch und könnte den Betrieben zudem helfen ihre Produktion zu optimieren und die Rentabilität zu steigern, was, im Hinblick auf die Deckung des höheren Verbrauchs, der durch die Elektrifizierung von Transportmitteln und Produktionsprozessen entsteht, nicht zu vernachlässigen ist.

Wie steht es um die Agri-Photovoltaik in Italien?

David Moser Im Mai 2023 wurde in Mazara del Vallo die größte Agri-PV-Anlage Italiens in Betrieb genommen. Sie ist 115 Hektar groß – ein Fußballfeld nimmt weniger als einen Hektar ein. Eine weitere ähnliche Anlage soll bald in der Gegend von Catania anlaufen. In Kürze wird ein Durchführungsdekret erwartet, mit dem über eine Milliarde PNRR-Mittel für die landwirtschaftliche Photovoltaik bereitgestellt werden, mit dem Ziel, in kurzer Zeit eine Produktion von 1,04 Megawatt zu erreichen. Wir können also mit einem Anstieg der Installationen rechnen, auch wenn die Entwicklung noch nicht endgültig ist. Es gibt jedoch ein großes Potenzial.

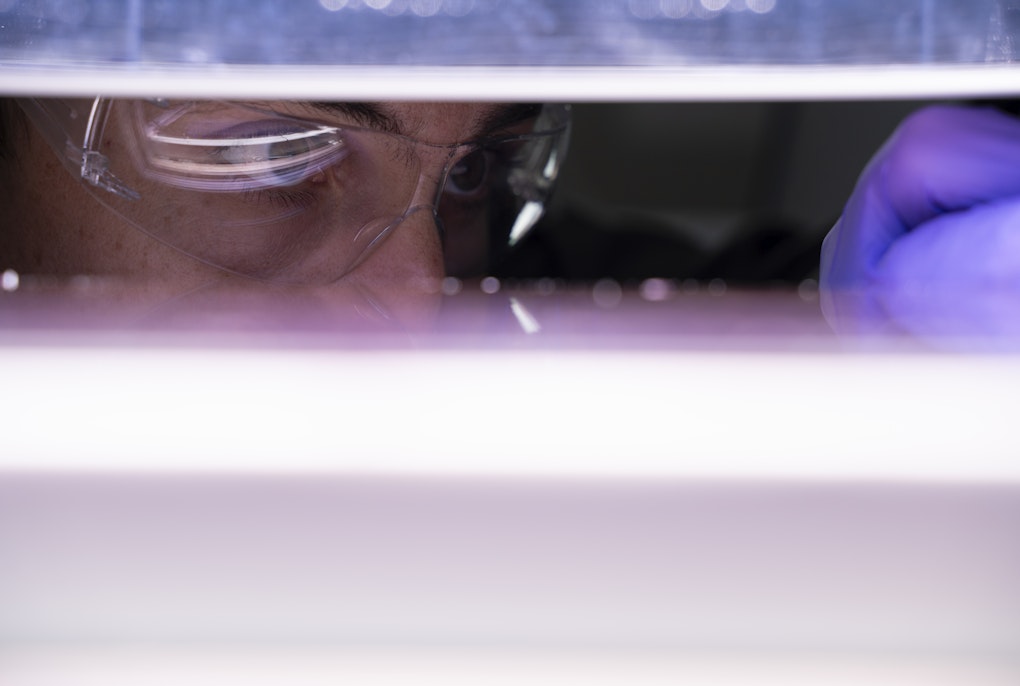

In Italien überwiegen nach wie vor die Pilotanlagen, die sehr wichtig sind, um zu testen, welche Funktionen in die landwirtschaftlichen Anlagen integriert werden köllen. Das sind beispielsweise Hagelschutzsysteme oder Regenwassersammelanlagen sowie verschiedene Arten von Umweltsensoren. In Südtirol werden wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom Versuchszentrum Laimburg im Rahmen des europäischen Projekts Symbiosyst zwei Pilotanlagen installieren, eine auf einer neu angelegten Apfelwiese und die andere auf einer bestehenden, produktiven Apfelwiese. Auf diese Weise können wir die beiden Wirkungen vergleichen.

Wir werden uns auch mit der Modellierung befassen, die für die Planung dieser Anlagen von entscheidender Bedeutung ist. Wir müssen überlegen, wie wir die Welt der Energiemodellierung am besten mit der des vegetativen Wachstums der Pflanzen verbinden können: eine sehr anspruchsvolle, aber faszinierende Herausforderung.

Technologien zu testen und wissenschaftliche Daten zu sammeln ist sehr wichtig, um diese Technologie immer effizienter zu machen und auch die größten Skeptiker zu überzeugen.

Es ist wichtig zu erklären, dass Agri-Photovoltaik in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden kann und sich harmonisch in die Landschaft einfügt.

David Moser

Gehört zu diesen Skeptikern auch die Südtiroler Verwaltung? In der Provinz Bozen ist die Installation von Agri-PV-Anlagen nicht gesetzlich geregelt.

David Moser Beispielsweise. Im Projekt arbeiten wir mit dem Südtiroler Bauernbund zusammen, der sich offen und neugierig zeigt. Es wird immer deutlicher, dass Photovoltaik und Landwirtschaft sehr voneinander profitieren können, wenn das primäre Ziel nicht nur bei der Stromproduktion liegt, sondern auf die Synergie mit der landwirtschaftlichen Produktion geachtet wird.

Wir müssen noch an der Akzeptanz und dem gesellschaftlichen Interesse an Agri-PV-Lösungen arbeiten, damit das Technologieangebot nicht missverstanden wird. Es ist wichtig zu erklären, dass die Agri-Photovoltaik in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden kann und sich harmonisch in die Landschaft einfügt. So könnten auch die lokalen Verwaltungen diese Chance erkennen. Und unseren Daten zufolge, wäre es schade sie nicht zu nutzen: Mit etwas mehr als drei Prozent der mit Apfelplantagen und Weinbergen bebauten Fläche, könnten die Photovoltaik-Ziele des Klimaplans der Provinz erreicht werden.

Gerade um die Verwaltungen zu unterstützen, haben wir im Rahmen des Projekts ein Position Paper veröffentlicht, in dem wir erkären welche Aspekte bei der Ausarbeitung von Leitlinien und Normen zur Agri-Photovoltaik zu berücksichtigen sind. Dieses Dokument soll einen Ausgangspunkt bieten, um den agronomischen Aspekt hervorzuheben und zu verhindern, dass die Definition der Agri-PV missverstanden wird.

Wie entwickelt sich die Technologie weiter?

David Moser Im Rahmen des europäischen Projekts Symbiosyst, das vor fast einem Jahr begonnen hat, wollen wir die Anlagen kostengünstiger machen. Wir brauchen standardisierte Lösungen aus Photovoltaikmodulen, Befestigungsstrukturen und einfachen Betriebs- und Wartungssystemen, die an die Bedürfnisse verschiedener Kulturen in unterschiedlichen Klimazonen und Landschaften angepasst werden können. Wir arbeiten mit international renommierten Unternehmen und Forschungszentren zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln. Diese werden wir in vier verschiedenen landwirtschaftlichen Szenarien, die sich durch Standort, Klima, Größe und Art der Kulturen unterscheiden (eines davon ist Südtirol mit dem vorhin beschriebenen System), im Feld zu testen.

Das Projekt

Symbiosyst

SYMBIOSYST ist eine vom Programm Horizont Europa (Grant Agreement Nr. 101096352) finanzierte Innovationsmaßnahme, die im Januar 2023 angelaufen ist und zum Ziel hat, zugleich den Herausforderungen der Energieversorgung und den Bedürfnissen des Agrarsektors gerecht zu werden und zwischen Photovoltaik und Landwirtschaft eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zu schaffen. Eurac Research koordiniert das Projekt; die beteiligten Südtiroler Partner sind das Versuchszentrum Laimburg und der Südtiroler Bauernbund. Unter den Partnern ist mit EF Solare Italia auch eines der führenden europäischen PV-Unternehmen vertreten.

Im Rahmen des Projekts werden technologische Lösungen und Strategien entwickelt, um die Wettbewerbsfähigkeit von Photovoltaik-Lösungen für die Landwirtschaft in Europa zu erhöhen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Landschaft und die Umwelt zu minimieren. Es sind vier Pilotanlagen geplant, eine davon in Südtirol auf dem Gelände des Versuchszentrums Laimburg.

Das Projekt, an dem 17 Partner beteiligt sind, verfügt über ein Gesamtbudget von rund fünf Millionen Euro.